Angles morts des réseaux neuronaux : méthodes de vérification des faits pour GPT‑5+

Alors que les modèles d’IA générative continuent de progresser, les inquiétudes concernant la fiabilité factuelle restent vives. GPT‑5+ démontre des capacités impressionnantes à comprendre et générer un langage naturel, mais il n’est pas exempt d’erreurs, d’omissions ou d’affirmations trompeuses. Cela a conduit au développement de méthodes avancées de vérification des faits, adaptées aux spécificités de ces modèles complexes. Dans cet article, nous explorons les angles morts des réseaux neuronaux et examinons comment la véracité des informations est contrôlée à l’ère de GPT‑5+.

Comprendre les angles morts de l’architecture neuronale

Malgré des améliorations significatives, GPT‑5+ présente toujours des angles morts systématiques dus à la diversité limitée des données d’entraînement, à la rétention du contexte et à l’interprétation sémantique. Ces lacunes ne sont pas des anomalies mais des conséquences naturelles de la généralisation sur de vastes corpus. Le modèle peut ainsi produire des informations erronées ou obsolètes de manière convaincante.

Un problème récurrent est celui de l’« hallucination » : le modèle génère un contenu apparemment crédible mais factuellement incorrect. Ces erreurs proviennent souvent de tentatives de combler les lacunes des requêtes incomplètes. Sans mécanismes de vérification, ce phénomène peut répandre des informations inexactes à grande échelle.

Ces failles deviennent critiques dans les domaines exigeant une rigueur factuelle absolue, comme la médecine, le droit ou la finance. Même une petite erreur peut avoir des conséquences graves. L’enjeu est donc d’identifier ces faiblesses et de mettre en œuvre des moyens de les corriger.

Pourquoi les méthodes classiques échouent

Les méthodes traditionnelles de vérification ne suffisent pas face aux modèles génératifs de grande échelle. La validation manuelle est impraticable vu le volume de textes produits, et les vérificateurs existants manquent souvent de robustesse ou de bases de données fiables.

GPT‑5+ complique encore la tâche en reformulant l’information, rendant l’origine des affirmations difficile à retracer. Face à cela, les chercheurs adoptent des approches hybrides combinant logique symbolique, bases de données structurées et apprentissage par renforcement basé sur les retours humains (RLHF).

L’avenir de la vérification repose sur des moteurs automatisés intégrés directement au processus de génération, capables d’intercepter ou corriger les erreurs avant la livraison à l’utilisateur final.

Techniques avancées de vérification pour GPT‑5+

Les nouvelles méthodes de vérification sont conçues pour interagir dynamiquement avec les modèles. L’approche dite « génération augmentée par récupération » (RAG) permet au modèle d’accéder en temps réel à des sources fiables, limitant les hallucinations et améliorant la précision des réponses.

Une autre méthode est l’analyse de cohérence interne : le modèle est interrogé sous différents angles sur un même sujet. Les divergences ou convergences entre les réponses indiquent le niveau de fiabilité. Cette méthode est particulièrement utile pour les affirmations non vérifiables par des sources classiques.

La calibration probabiliste est également prometteuse. Elle mesure l’écart entre le niveau de confiance du modèle et la véracité réelle des informations. Une bonne calibration permet d’identifier les réponses à faible fiabilité et de les signaler ou soumettre à révision.

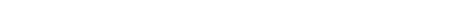

Collaborations humain-IA dans les boucles de retour

Malgré les progrès technologiques, les évaluateurs humains restent essentiels dans les domaines sensibles. GPT‑5+ est souvent utilisé en tandem avec des experts qui analysent les sorties complexes et affinent les modèles sur la base de leur retour qualitatif.

Dans des secteurs réglementés comme la santé publique ou les produits pharmaceutiques, les contenus générés sont systématiquement révisés par des comités éditoriaux. Cette étape garantit transparence, sécurité et renforce la confiance envers les technologies IA.

En parallèle, certaines entreprises mettent en place des journaux d’audit ouverts, permettant aux experts d’analyser les décisions prises par le modèle. Cela répond aux exigences croissantes de traçabilité et d’explicabilité dans la gouvernance de l’IA.

Rôle des API externes et des bases de données en temps réel

Les API constituent une solution essentielle pour fournir à GPT‑5+ un accès direct à des données vérifiées et actualisées. En connectant le modèle à des sources comme Wikidata, PubMed ou des indices financiers, il devient possible de valider les réponses en temps réel sans dépendre du seul entraînement statique.

Par exemple, dans le secteur juridique, les lois et jurisprudences changent fréquemment. Grâce à l’intégration d’API officielles, le modèle reste à jour sans nécessiter de réentraînement complet à chaque évolution réglementaire.

Ce système permet également d’assurer la fraîcheur des contenus. Contrairement à l’entraînement classique basé sur des données anciennes, ces connexions garantissent une pertinence temporelle, élément souvent négligé dans les anciens systèmes d’IA.

Enjeux éthiques et responsabilités

La question de la responsabilité autour de la véracité générée par l’IA reste sans réponse claire. Les développeurs, régulateurs ou utilisateurs doivent-ils porter cette responsabilité ? Alors que les solutions techniques progressent, la gouvernance reste en retard.

Certains proposent de s’inspirer des standards du journalisme : obligation de citation, niveaux de confiance affichés, avertissements en cas d’incertitude. Mais ces standards restent difficiles à imposer aux entreprises privées d’IA.

La confiance envers GPT‑5+ dépendra autant de sa performance que de la transparence du processus. L’accès public aux métadonnées, journaux de version et sources pourrait devenir un élément clé pour assurer la responsabilité dans l’usage futur des modèles.